Sheet Music. その1 [2/3]

僕が、初めて万年筆を持って原稿用紙に向かったのは'72年の初夏の夜。 まだ大学に通っていたが、ロックやソウルの新譜を聴かせる喫茶店やバーに居る時間が長く、そんな暇そうな奴なら、夜中に待機して、何人かの取材データ・マンの取材メモが集まったところで、それらを大急ぎで読み、それをひとつの記事にまとめ上げる仕事も出来るだろう、と声をかけてきたのが、週刊誌「アサヒ芸能」の編集者をしていた大学の先輩。

まとめ上げ屋、いわゆるアンカー・ライターのひとりが病に倒れて欠員ができ、音楽と芸能の事を少しは知っている奴はいないか、と人を通じてアンカーを捜していたという。

来日した外国人ミュージシャン、特に、ソウル系のミュージシャンの、六本木のディスコテーク(まだディスコ・ブームは来ていなかった)での御乱行の実態を記事にする、という意図で、何しろ週刊誌は一刻を争う時間勝負の世界。

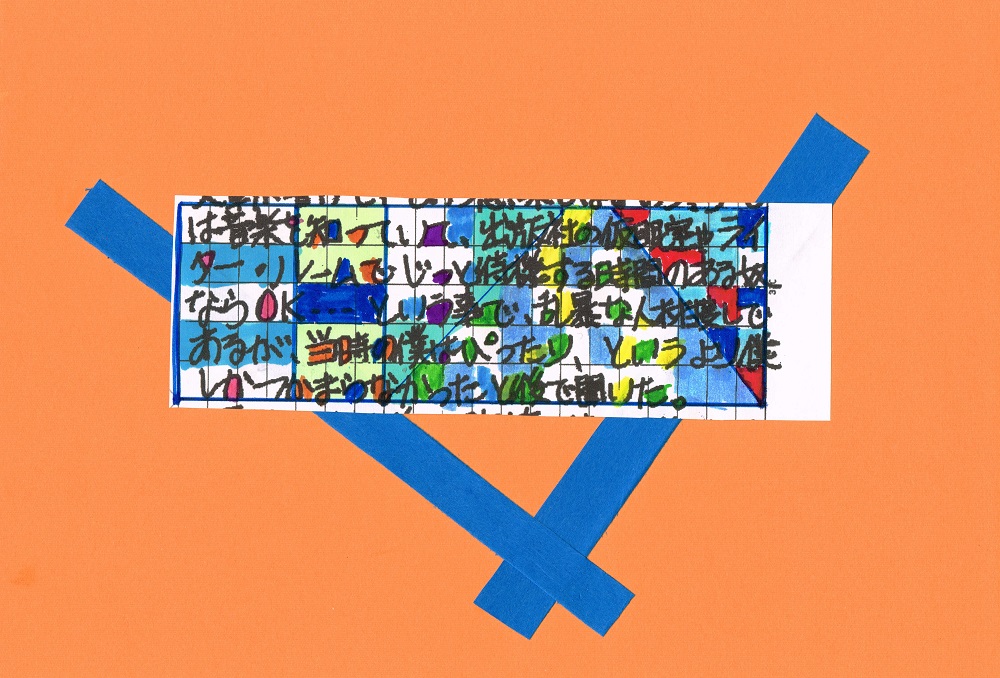

文字が書けて(文章が書けて、という意味ではない)、少しは音楽を知っていて、出版社の仮眠室やライター・ルームでじっと待機する時間のある奴ならOK・・・という事で、乱暴な人材捜しであるが、当時の僕はぴったり、というより僕しかつかまらなかったと後で聞いた。

「なんだ、お前、万年筆を持ってないのか」と、その先輩に貸し渡されたパイロットの太書きの万年筆。

そして、ライター・ルームの片すみに置かれていたバリー・ホワイト&ラヴ・アンリミテッド・オーケストラの2、3枚のLP・・・今でも、昨日の事のように思い出す。

先輩の万年筆はそのまま返さず、その後7、8年、僕の仕事用の筆になっていった。